初代 納富寿童(安治)(納富寿翁)

| 明治28年 | 佐賀県三養基郡に生まれる |

| 大正 4年 | 三世荒木古童内弟子となる |

| 大正 5年 | 壽童の印可を受く |

| 大正10年 | 寿会尺八教授所を開設 荒木門下童窓会幹事となる |

| 昭和10年 | 三世死亡により童窓会幹部会会長となり荒木派を統括す |

| 昭和16年 | 琴古流楽譜を発行す |

| 昭和20年 | 日本三曲協会理事に就任 |

| 昭和37年 | 日本三曲協会副会長に就任 |

| 昭和41年 | 紫綬褒章受章 |

| 昭和42年 | 重要無形文化財の指定を受く |

| 昭和44年 | 宮中桃華堂にて皇后陛下ならびに各宮方ご臨席 |

| 重要無形文化財保持者中能島欣一.富山清琴氏と「さらし」「根曳きの松」を演奏 | |

| 昭和45年 | 勲四等瑞宝章受章 |

| 昭和47年 | 長男哲男に壽童を譲り壽翁と号す 日本三曲協会相談役に就任 |

| 昭和49年 | 琴古流寿会を解散荒木派を結集 童門会設立の礎を築く |

| 昭和50年 | 八十一才の天寿を全うし永眠 |

| 昭和51年 | 勲三等瑞宝章を贈られる |

二代 納富寿童(治彦)

| 昭和 6年 | 壽童の次男として東京に生まれる |

| 幼少から父壽童の薫陶のもと古典尺八中心に研鑽、新曲にも精通 | |

| 昭和30年 | NHK邦楽技能者育成会第一期卒業 |

| 昭和40年 | 米国ロサンゼルスへ二ヶ月間演奏活動 |

| 外務省派遣文化大使として中能島欣一夫妻と共にヨーロッパ各国、米国などにて演奏旅行 | |

| 昭和41年 | 外務省派遣文化大使として、中能島欣一夫妻と共にロンドン、ウィーン、ローマ、アテネ、ベオグラードなどで演奏 |

| 昭和43年 | 外務省派遣文化大使として、中能島欣一夫妻と共にメキシコシティのオリンピック音楽祭に参加 カナダの各市にても演奏 |

| 八月、壽童後継者として寿会 九州支部結成演奏会にて中能島慶子先生他と演奏 | |

| 昭和44年 | 新曲を作曲するため奈良の深山を訪ねる予定の処、七月十一日、享年三十七才にて早逝す |

三代 納富寿童(哲夫)

| 昭和 4年 | 初代納富寿童の長男として東京に生まれる。 初代壽童の薫陶のもと、古典尺八を中心に研鑽 |

| 昭和30年 | 東京歯科大学 卒業 |

| 昭和34年 | 南カルフォルニア大学大学院修了。 この間、週末土・日の両日、約40名の弟子を持って育成し、ロサンゼルスの三曲界を隆盛に導き、日米間の三曲交流の基礎づくりに貢献 |

| 昭和47年 | 三代目納富寿童襲名。 二代目寿童(治彦師)が昭和44年に早逝し、周囲の三代目継承の懇願に接し、日本歯学会の重鎮でありながら、尺八界にも身を投じることとなった |

| 昭和49年 | 9月、荒木家総代(三世古童長女 荒木桃代)から、琴古流荒木派の伝統の維持と継承を依頼され、三曲界の最長老で日本三曲協会の事実上の創設者であった故藤田俊一翁が斯界の発展のためにと自ら労をとられ、一門糾合の場が作られ、ここに童門会が結成され、初代童門会会長となる |

| 昭和51年 | 3月、人間国宝 米川文子師と八重衣を御前演奏。以後、日本歯学会で指導的役割を果たしながら尺八会で活躍 |

| 平成 元年 | 外務大臣賞受賞 |

| 平成 3年 | 科学技術功労賞顕彰受賞 |

| 平成 5年 | 紫綬褒章受賞 |

| 平成30年 | 享年八十八才で永眠 |

四谷笹寺の童門碑

童門会の歩み

(文:荒屋夢童)

尺八の歴史

尺八という楽器はいつ頃どこで創案されたのでしょうか。残念ながら、正確なことはほとんどわかっていません。最も古いものでは、正倉院の御物に六孔の尺八があり、平安時代には雅楽に使われたり、貴族の間で用いられた様子は、源氏物語などにも現れています。

しかし、六孔尺八は、その後歴史に影も形も現さず、構造上からいっても現在の尺八の源流と考えるのは無理なようです。巷説には、聖徳太子が吹かれたとか、建長の頃、禅僧の覚心(法燈国師)が中国から伝えたとの説もありますが、色々の点から考えて、史実かどうかは疑わしいようです。

はっきりしているのは、江戸時代に入ってからのことで、禅僧の一派である普化宗の僧(虚無僧)が、法器として尺八を用い、幕府でこれを保護したことは、文献によって確かめられています。(参考)

普化宗では、尺八の吹奏を唯一の修行法とし、それによって悟りの境地を開くことを宗法としていたため、俗曲など吹くことは固く禁じておりました。しかし、竹の幽玄絶妙ともいえる音色には、魅せられた人も多かったようで、江戸時代の中期、黒田藩の武士、黒沢幸八は、大小を捨てて虚無僧となり、琴古と号して諸国の尺八名曲を採譜し、また自らも作曲して名手と謳われました。

そこで、現在の音楽尺八の始祖をこの黒沢琴古とすることが、実証的に眺めた場合、もっとも妥当と考えられています。

琴古流尺八

黒沢家は代々琴古を号し、三代琴古までいずれも尺八の名手だったようです。四代琴古は、三代門人久松風陽の援助により四代目を継承しましたが、その後黒沢家に尺八家が出なかったため、芸統は風陽より豊田古童を経て荒木古童(二世古童、竹翁)に継承され、いつの頃からか、琴古流と呼ばれるようになりました。

ところが、明治4年、維新政府によって普化宗の解散令が出され、法器とされた尺八の吹奏も禁止されそうになったのです。その時吉田一調(久松風陽門人、二代で絶家)、二世荒木古童等は奔走の末、尺八は純然たる楽器であるとして、政府の認可を得、滅亡の危機を脱したのでした。そこで、二世古童は、箏、三弦との合奏を盛んに行ったため、尺八は急速に普及し、胡弓に代わって三曲合奏の主要楽器となってきました。このように二世古童荒木竹翁は、今日の尺八界の基礎をつくられたため、琴古流中興の祖と呼ばれています。

一方、江戸時代には主として、武家の子女の嗜みとされていた箏の弾奏が、明治期になると、いわゆるお稽古事として一般良家に子女に普及したのと相俟って、彼女らの合奏のお目当てに尺八を習おうというチャッカリボーイも現れ、明治末期から昭和期まで、尺八界は空前の活況を呈することとなりました。

そのため、この時期には幾多の名手が輩出し、また都山流をはじめ新しい流派も生まれました。中でも三世荒木古童は、尺八奏法に多くの工夫を加え、不世出の名人と謳われた。その豪快と繊細の入りまじった華麗な芸風によって、一世を風靡した有様は、当時を知る人は勿論、レコードや記録からも十分しのばれるところであります。

童門会の結成

しかし、人間万事塞翁が馬の譬えどおり、二世、三世と宗家に相応しい名人を輩出した荒木家も、昭和10年、三世古童が没し、年を経ずして四世古童(梅旭)も他界して、芸の後継者が居なくなるという不幸に見舞われました。

それに、国運を賭した太平洋戦争は悲惨な敗戦に終わり、国民全体が虚脱の淵に沈むという暗い時代を迎えて、中心を失った荒木の門下もまた時代の波に流されて、四分五裂の状態に陥ったのでした。

それから30年、国土の復興とともに、邦楽は根本的に見直され、尺八界も新しい時代が始まろうとしていました。このような現実を背景に、荒木家(総代三世古童長女荒木桃代)では琴古流宗家の伝統の維持と継承を、三世納富寿童に依頼することを決したのであります。(参考)

初代壽童は、尺八界唯一の重要無形文化財保持者で三世古童の高弟であった。三世壽童は初代壽童の嫡男であり、荒木系では最大の門弟を擁する寿会(童門会結成後解散)の総帥であり、同系楽譜(白譜)の発行権者でもありますから、宗家の継承者として最適任であるとの白羽の矢が立ったのも当然と申せましょう。

三曲界の最長老で、日本三曲協会の事実上の創設者であった故藤田俊一翁は、荒木家のこの決断を非常に喜ばれ、斯道発展のため、自ら斡旋の労をとられたのであります。(参考)

中心がないために、活動を阻害され、長年数々の不自由を余儀なくされていた同系の人たちには、こうした動きを察知すると、ほとんど無条件で賛同し、一門糾合の声は日ならずして全国に高くなりました。

ここにおいて、昭和49年9月、三世納富寿童を初代会長とし、会組織によって維持運営されるという、わが国の家元制度史上類を見ない画期的で民主的な芸道の組織が、琴古流宗家童門会として誕生することになった次第であります。

童門会の組織

わが国の社会機構の中で、封建的色彩をもっとも色濃く残しているのが、芸能界の家元制度であると言っても過言ではありますまい。西洋は勿論世界の国々で、こうした制度が生々と息づいている例は珍しいのではないでしょうか。それ故に、家元制度は打破せよと言った論はしばしば唱えられ、家元イコール封建的搾取機構と考えられがちのようです。

しかし、今日、世界的な評価を受ける数々の伝統芸能が、日本文化の中で育まれ発展し得たのは、ほかならぬ家元制度のお陰だということも、改めて見直さねばならない事実でありましょう。童門会は、家元制度のプラス面を取り入れ、マイナス面を切り捨てることによって、尺八という伝統芸能の継承と発展を目指そうとしています。

すなわち、総会の下に理事会、常任理事会、正、副会長という執行機関と、相談役、顧問、監事という監査機関を置き、これ等役員はすべて任期制になっています。このように完全に民主化された会組織によってすべてが運営されています。平成23年に法人登記も済ませました。

童門会の目的と事業

会則には次のように謳われています。

- 演奏会、研究会等の開催

- 琴古流正系の象徴たる普化像の保存、管理

- 琴古流正系に関する資料の蒐集、保存

- 琴古流正系の芸術に関する資格(童号他)の授与に関する業務

- 家元その他琴古流正系の流派組織に関する事項

- 会員の芸術活動に対する援助

- 各種文化行事への参加

- 会報の発行

- その他 前条の目的達成に必要と認められる事業

本会は第4条に謳われた事業は一つ残らず、しかも各項目とも実行されています。これからも、こうした若々しい実行力を大切にしたいと考える次第です。ご後援、ご鞭撻をお願い致します。

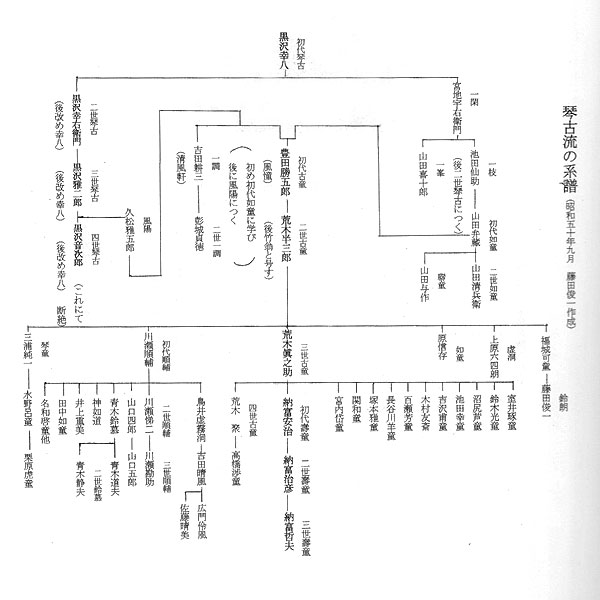

琴古流ならびに童門会の系図

哲夫氏壽童継承

継承披露

昭和49年2月28日

社団法人日本三曲協会顧問 藤田俊一

琴古流中興の祖として仰がれた二代荒木古童(後竹翁)の嗣子真之介氏は三代目荒木古童となって名人の名を馳せ、尺八界の第一人者として多くの門人を育成されたが、中でも内弟子として修行された納富安治氏は3年の苦行鍛錬の後、大正5年に壽童の芸名を許された。爾来尺八教授一筋に又演奏活動等で三曲界の第一線に立ち、永年斯道に尽くされた一方、師家の四代目古童を補佐して童窓会を結成し、同時に自らの門下は寿会として今日に及んでいる。それらの功績により国家からは既に無形文化財保持者として指定され人間国宝の位置に置かれた。折しも二代目壽童を約束された二男納富治彦氏が去る44年に37歳の若さで急逝され、茲に二代目の名跡については長子哲夫氏の決意が要求されるに至った。又それは当然門下寿会会員の総意に対する応答の立場でもあった。折柄初代壽童としての父君は八十の賀を迎えて自らは壽翁となられ、二代目壽童は哲夫にと言うことに決定発表された。哲夫氏の二代目継承は芸道一家に活を入れて、茲に門系一同も新たな気持ちで寿会を発足させる事になった。

納富哲夫氏は歯科医大の学生時代、父伝の尺八家として弟治彦氏と、何れ劣らぬ尺八兄弟として三曲界に知られ、渡米留学卒業後帰朝して、現在霞ヶ関ビル教室で門生と共に院長としての激務にあるが、芸道一家に育った尺八家はやはり芸術には心が通る、門系の責任者として活を入れる心境の元に,生業の技術則芸術は人生是芸術に通じ、父の門系一同の要請に応えて新寿会を結び、生業と共に芸術化する家業に精進する決意と聞いて欣快にたえぬものがあります。内容の充実せる寿会の栄光と共に将来へのご発展を祈ります。

荒木家よりお礼とお願い

昭和50年11月27日

琴古流宗家童門会全国統一演奏大会(歌舞伎座)

三世古童長女 荒木 桃代

同 次女婿 加藤三之輔

桃代次女婿 稲尾 和久

四世古童長男 荒木 潤一

三世長男嗣子 荒木 嘉郎

本日はご多忙の中を童門会のためにご参集下さいます諸先生方、童門会会員諸氏、並びにご来場の三曲愛好者の皆々様に、厚く御礼申し上げます。

思えば四世古童夭折に続き、三世古童高弟初代納富壽童氏、木村友齋氏共に健康をそこなわれ、その他多くの門弟の方々も散り散りになり、一門の将来は憂慮にたえない状態になったのでした。そこで私ども荒木家親族一同は、二代目壽童氏に一切をおまかせし、童門会設立の運びとなりました次第でございます。

その童門会が、1年余りでこのような立派な会にまで成長致し、これで泉下の祖霊にも喜んで頂けると信じます。

なにとぞ末長く琴古流が繁栄いたしますようご支援賜りたく、幾重にもお願い申し上げます。

註 納富哲夫氏は後に治彦氏を二世とし自分は三世とした

参考 仏教音楽としての尺八

技術をともなうときに必要なこととして「心.体.技」が言われる。

仏教は紀元前五世紀頃インドのガンジス川の中流地方に興った。仏陀釈迦牟尼の説法で、煩悩を断じ、真理となる道・知・覚に基づき、人間の苦悩の解決の道(仏の悟りを明らかにして得られる境地)を教える。菩提心(仏門に入り信心する)を起こさせる色々な儀式がある。儀式に用いる音楽を仏教音楽という。

仏教音楽の中心は僧の唱える声明である。ほかに一般信者の唱える御詠歌・念仏、また添えるものとして管弦・舞楽などがあり、これ等仏事に使用される楽器を法器という。尺八は一六〇〇年頃徳川江戸幕府によりひらかれた普化宗(注)の法器の一つである。法器は仏門の人のみが用いることが出来、一般人は使うことが出来ない。

(注)室町時代の普化宗の僧朗庵が宗祖普化の風を学んで薦(こも)の上に座して尺八を吹いたから薦僧と呼んだという。普化僧ともいう。また一月寺は本山。